『アーサー王の死』の著者サー・トマス・マロリーについて

長谷川千春 (至学館大学健康科学部健康スポーツ科学科 助教)

| はじめに―『アーサー王の死』について |

|

『アーサー王の死』(Le Morte Darthur)という題名で知られている作品の締めくくりに、次のような一節があります。

‘FOR THIS BOOK WAS ENDED THE NINTH YERE OF THE REYGNE OF KYNG EDWARD THE FOURTH, BY SYR THOMAS MALEORÉ, KNYGHT, AS JESU HELPE HYM FOR HYS GRETE MYGHT, AS HE IS THE SERVAUNT OF JESU BOTHE DAY AND NYGHT.’ (Vinaver 1260) 「この書物はエドワード4世治世の9年目に、騎士サー・トマス・マロリーによって完成された。昼夜イエス様のしもべである彼に、イエス様のご加護があらんことを。」 ここからわかることは三つあります。一つは、この作品がイングランド王エドワード4世の王政9年目に完成したということ。二つ目はこの作品を書いたのが、‘Syr Thomas Maleoré’という名前で、身分が騎士であったことです。カタカナで表記すると「サー・トマス・マロリー」(現代英語だとSir Thomas Malory)となります。‘Sir’というのはイギリスで「ナイト」‘knight’ の称号を持つ人の名前に付けられる敬称です。三つ目は、作者が昼も夜もイエス・キリストに仕えていた信心深いキリスト教信者である、ということです。また、作品中では、マロリーのことが ‘A KNIGHT PRISONER’ (Vinaver 180) とも記されています。 以上作品中の記述から、エドワード4世の在位9年目にあたる西暦1469年3月4日から西暦1470年3月3日の間に、囚われの身であった信心深いキリスト教徒の騎士サー・トマス・マロリーが『アーサー王の死』を完成させた、ということがわかります。『アーサー王の死』は、1485年にイングランド初の印刷業者ウィリアム・キャクストン(William Caxton)によって初めての印刷本が出版され、その後も数々の版が出版されます。そんな中、作者とされているマロリーが一体どのような人物なのかについて多く議論されました。 本稿では、まず『アーサー王の死』を書いたマロリーについて、研究者たちがどのような議論をして、どのような候補が挙がったのかについてまとめます。その後、現在、最も有力な候補であるマロリーとその人物像を当時のイングランドの政治状況と絡めながら探っていきます。 |

| マロリーとは誰なのか? |

|

最初に挙がった候補は、ウェールズ出身のマロリーです。1544年、古物収集家で図書館員のジョン・リーランド(John Leland) が、ウェールズのディー川(River Dee)近くにある ‘Mailoria’という地域との関連に着目しました。そして、聖職者で歴史家のジョン・ベイル(John Bale)は、リーランドの説を元に、マロリーのウェールズ人説を繰り返しました。その後、1893年、アーサー王研究者で自身がウェールズ人でもあるジョン・リース(John Rhys)も地名が人物の名字になるのではないかと主張します。ですが、このウェールズ人説には伝記的な記録や情報がなく、決定的な証拠が不足しており、有力ではありません。 1890年代に入ると、具体的なマロリーの候補が挙がってきました。ジョージ・ライマン・キトリッジ(George Lyman Kitteridge)によって提唱されたイングランド中部ウォリックシャーのニューボールド・レヴェル出身のマロリーです。キトリッジは、このマロリーがエドワード4世治世の9年目である1469年から1470年に生存しており、本を書くには十分な年齢であったことを発見します。さらに、キトリッジの教えを受けていたエドワード・ヒックス(Edward Hicks)、そして1933年にはアルバート・C. ボー(Albert C. Baugh)も公文書の資料を元に、キトレッジの説を補強します。ただ、1460年代後半にマロリーが投獄されていたことを証明する文書については、見つかりませんでした。 その一方で、1897年に、ケンブリッジシャーとハンティンドンシャーの境にある小さな村パップワース・聖アグネス(Papworth St Agnes)にて、トマス・マロリーという名の人物によって書かれた遺言書が発見されます。このマロリーは1425年生まれで45歳頃に『アーサー王の死』を完成した計算になり、年齢としては妥当です。また地域的にもパップワースのマロリーの家族はリンカンシャーに由来があり、子供時代マロリーはそこで教育を受け、ミッドランド北東部の英語方言に慣れていただろうという見方もあります。このパップワースのマロリーも有力な候補として議論されることになります。 そんな中、1920年代にウォリックシャーのマロリー説に新たな情報が追加されます。マロリーと思われる人物が、人生の後半20年の間に強盗・殺人未遂・強姦など様々な罪によって何度も投獄されているのです。この情報はマロリー研究者を困惑させ、『アーサー王の死』を書いた人物がこのような犯罪者ではありえないのではないか、という疑問から人物特定の障害となりました。たとえば『アーサー王の死』の中のエピソード「聖杯探求の物語」では、戦場においては優れた騎士であっても、殺人など罪深い行いが厳しく叱責されます。ローマ皇帝軍を打ち破るアーサー王の騎士たちの活躍、高貴な家柄・名前を隠し出会う敵との戦いにおいて武勇を示し活躍を見せる騎士ガレスなど、「聖杯探求の物語」に至るまで、騎士の戦いの様子が多く描かれます。しかしながら、「聖杯探求の物語」では戦いの様子よりも、騎士を説教する修道士の発言が多く描かれ、神を至上とする宗教道徳が強調されています。 その一方で、『アーサー王の死』自体がそもそも道徳的ではないという見方もできます。というのも、『アーサー王の死』にはグィネヴィア王妃と不義密通をする騎士ランスロットが描かれています。また、キャクストンは『アーサー王の死』の序文で、作品には美徳のみならず悪徳も描かれている、と記述しています。さらに、政治的な抗争に巻き込まれ政敵から投獄された可能性もあるため、マロリーの人物像を考える際には犯罪歴も割り引いて考える必要があります。 マロリーの人物特定に関わる議論において『アーサー王の死』の言語分析が解明の糸口を提供することになりました。『アーサー王の死』に見られる英語は中部イングランドのウォリックシャー地域のものではなく、北部のものであろうとする主張です。この言語的なアプローチを用いて、1966年ウィリアム・マシューズ(William Matthews)は、ウォリックシャー出身の犯罪者扱いのマロリー説を否定し、ヨークシャー出身のマロリー説を出します。しかし、ヨークシャーのマロリーが騎士であり、投獄されていたことを証明する記録が不十分で、『アーサー王の死』を書くのに20代では若すぎるという年齢的な点もあり、結果、この説は研究者の間では賛同を得ることができませんでした。 ただ、有力であったウォリックシャー出身のマロリー説に関してはその後多くの議論があります。たとえば1973年にグィネス・ウィタリッジ(Gweneth Whitteridge)は、ニューボールド・レヴェルとフェニー・ニューボルド(Fenny Newbold)のマロリーが同一人物である、というヒックスやボーの主張に反対し、ニューボルドとフェニーのマロリーは別人物であると主張します。また、1981年リチャード・グリフィス(Richard R. Griffith)は、パップワース・聖アグネス出身のマロリー説を再び浮上させました。 マロリーの人物特定に至る議論は1990年代に発表されたピーター・フィールド(P. J. C. Field)の研究によって前進します。フィールドは、マロリーに関する公文書や記録を徹底的に調査し、1415-18年の間にウォリックシャーのニューボールド・レヴェルで、父ジョン・マロリー(John Malory)と母フィリッパ・チェトウィンド(Philippa Chetwynd)の間に生まれたトマス・マロリーが『アーサー王の死』の著者として最も相応しいと結論付けました。その後、2000年にアン・サットン(Anne Sutton)が、新しい文書の発見を元に、マロリーは1469年4月20日にロンドンでも悪名高いニューゲート監獄にいて、1471年3月14日にグレイフライアーズ(Greyfriars)にて埋葬されたことを主張しました。 その後、2004年にスティーブン・シェパード(Stephen Shepherd)がノートンから『アーサー王の死』のテキストを出版し、フィールドとサットンを参考にマロリーを年表で紹介する際、研究者の中で賛同を得ているのはニューボールド・レヴェルのマロリー説だと脚注で注記しています。とは言え、断片的で、しばしば矛盾や不正のある15世紀のできごとが、全てそのマロリーに関連しているかどうかは保証できない、とも続けて述べています。最近では2017年、アンドリュー・リンチ(Andrew Lynch)とペータ・ビーズリー(Peta Beasley)が中世イギリス文学の百科事典(The Encyclopedia of Medieval Literature in Britain)の ‘Sir Thomas Malory’ の中で、マロリーはニューボールド・レヴェル出身でエドワード4世治世の期間牢獄にいてニューゲートで没したと思われる人物、と説明しています。 マロリーの人物特定に関する研究では、論文で使用する資料が公文書や当時の記録ということもあり、中世の事実を暴こうと試みるいわば探偵のような仕事が必要不可欠です。また、サットンの論文の脚注からわかるように、参照する論文に関しても文学のみならず歴史分野のものも多くみられます。古くから行われているマロリー研究ですが、分野を問わず学際的な視点が必要なこともわかります。 このように、歴史的な文書の発見によって様々な候補が議論となりえますが、シェパードやリンチとビーズリーが述べているように、現時点ではフィールドとサットンの研究が最も有力と言えるでしょう。それではこのニューボールド・レヴェル出身のマロリーを『アーサー王の死』の著者として考え、当時のイングランドの政治状況も絡めながら彼の人物像を見ていきます。 |

| マロリーの人物像と15世紀イングランドのばら戦争 |

|

マロリーは、第16代ウォリック伯リチャード・ネヴィル(Richard Neville)に騎士として仕え、1441年10月8日に初めて騎士として公文書に登場します。さらにマロリーは1445年にウォリックシャーの議員に選出されました。騎士に叙任され、当時のイングランドの有力な貴族に仕え順風満帆な人生を送っていたかのようにも見えますが、1443年以降マロリーの名は、犯罪者として現れ始め、1450年以降、犯罪記録が急増します。1450年1月4日には、マロリーのこれまでの後援者であった初代バッキンガム公爵ハンフリー・スタッフォード(Humphrey Stafford)を26人の武装集団とともに待ち伏せし、襲撃します。さらに、1450年5月23日にジョーン・スミス(Joan Smith)を強姦、8月5日にも同一人物を強姦しています。この他にも1450年5月31日に僧侶を恐喝し、1451年6月4日には、牛7頭、仔牛2頭、羊335頭の家畜泥棒、強盗、などの犯罪記録が残されています。ただし、いずれの「犯罪」も裁判には至っていません。

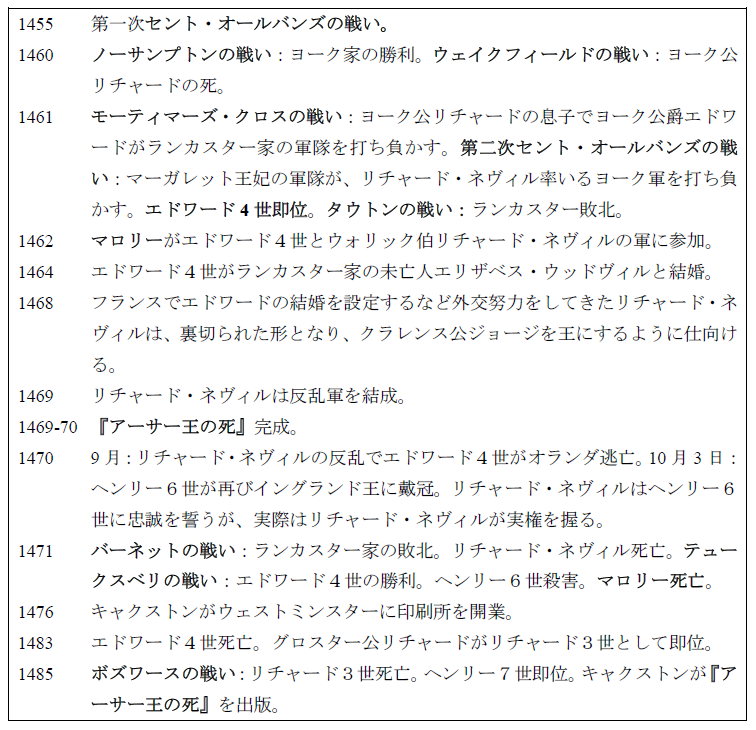

マロリーの名前が犯罪記録として残されている1450年以降のイングランドは、王位をめぐる内乱で政治状況は混乱しており、ランカスター家とヨーク家の間で争いが起きていました。両家がそれぞれ白バラと赤バラを記章にしていたことから、この争いは「ばら戦争」と呼ばれています。1450年以降のばら戦争の簡単な年表を見て、当時の政治状況を見ていきます。

この年表を見ると、ヨーク家とランカスター家の間で多くの戦いが繰り広げられていたことが明らかです。また、外交・内政にも手腕を発揮し、「キング・メーカー」と呼ばれるリチャード・ネヴィルの動きにも着目できます。特に1462年を見ると、マロリーがリチャード・ネヴィルに騎士として仕えていたので、マロリーがヨーク家のエドワード4世側の騎士であったことが分かります。ところが、イングランド王エドワード4世が敵側であったランカスター側の女性エリザベスと結婚したことで、リチャード・ネヴィルがエドワード4世に反抗します。リチャード・ネヴィルに仕えていたマロリーも、ヨーク側からランカスター側に仕えることになります。騎士として仕える主君が変わることもあり、騎士が政治によって左右される身分であったことがわかります。このために何度かあった恩赦からも外されていたようです。また、キャクストンは極力マロリーの名を出さないように努力したとも見られています。リチャード・ネヴィルとマロリーの状況を見ると、忠臣であったとしても二君に仕えざるを得ない状況を生み出す、中世イギリスのばら戦争における騎士の様子を想像できます。 そして、1469年にリチャード・ネヴィルが反乱軍を結成し、1469-1470年に『アーサー王の死』が完成している流れを見ると、『アーサー王の死』がばら戦争の中でも特に仲間内の争いの渦中で書かれたことがわかります。マロリーは、エドワード4世がエリザベス・ウッドヴィルと結婚をしたことによるリチャード・ネヴィルとの決裂を目にしており、主君であるアーサー王への忠誠心よりも、王妃グィネヴィアへの愛を重要視するランスロットの忠誠心のゆらぎについて共感していたかもしれません。マロリーは『アーサー王の死』完成後の1471年3月14日にこの世を後にします。なお、1471年11月に行われた死後審問でマロリーの没した日は3月12日になっています。 ばら戦争の渦中で、マロリーは作品を書き上げるために、英仏のアーサー王物語に取材しました。フランスの「流布本物語」(Vulgate Cycle)、『メルラン続編』(La Suite du Merlin)、『散文トリスタン』(Prose Tristan)、そして、英語の頭韻詩『アーサーの死』(Alliterative Morte Arthure)、八行連詩『アーサーの死』(Stanzaic Le Morte Arthur)などがマロリーの使用した原典とされています。サットンは、ニューゲート監獄に収容されていたマロリーが、彼の妻、あるいは監獄への訪問者によって持ち込まれたマロリー所有の書物を使用し、『アーサー王の死』を書き上げたと推測しています。フランス語・英語の作品を参照することができたということ、そしてその作品を読み、理解し、自身の英語で物語を書くことができた、ということから、マロリーはかなりのアーサー王伝説に関する知識があり、読み書き能力も高かったことも明らかです。 アメリカのアーサー王研究者で国際アーサー王学会北アメリカ支部の会長を務めたこともあるアラン・ルパック (Alan Lupack) は、The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legendのマロリーの項目で、『アーサー王の死』の作者は独創性のない翻訳者ではない、と述べています。(134)中世文学では、先人の作品の翻訳や翻案が重要視されており、筆者の名前が残されていないことがあります。たとえば中世イギリス文学においても優れた作品と評価されている『サー・ガウェインと緑の騎士』(Sir Gawain and the Green Knight)の作者は不詳で、「ガウェイン詩人」とも呼ばれています。こんな中、マロリーは原典に少しずつ手を加えながら、時には大幅に削除し、ある程度主題に沿った物語の流れを創造した、とも言えます。さらに、英語史を中心にまたその関連領域を概説する本A Companion to the History of the English Language の中の ‘Early Modern English Print Culture’ でジョン・キング(John N. King)は、15世紀後半のイングランドにおけるキャクストンの出版活動について着目しています。キングは、キャクストンが貴族階級の文学作品の流行を意識し、フランス語やラテン語のみならず、英語作品も出版したことに触れ、その英語による文学作品の代表例としてマロリーの『アーサー王の死』を挙げています。(288)マロリーは、単なる翻訳者ではなく、原典を巧みに使いながら、英語の散文でアーサー王伝説をまとめあげ、後のキャクストンの出版物の一つとして選ばれるようになる重要な文学作品を書いた、とも考えられるでしょう。 |

| おわりに |

|

ニューボールド・レヴェル出身のマロリー説が最有力になるまでの過程や、そのマロリーのばら戦争の中での動きを見ていると、中世における騎士の存在が見えてきます。現代の映画・ゲーム・アニメにおいて、騎士はしばしば、強く、ヒロインを助ける主人公の役割を持たされることがあります。ですが、実際はマロリーのように、自分より身分の高い位の伯爵や王に仕え、彼らの指示・命令に従うことが求められていたのが騎士の実像と言えるでしょう。騎士が武者修行に出て貴婦人を敵から救い出すことは、あくまで文学作品・ロマンスの中で描かれるファンタジーであり、現実では騎士が女性に乱暴を行うこともありました。

『アーサー王の死』には、正々堂々とした騎士としての強さ、清廉潔白な性格、死をも恐れない勇気、弱者に対する思いやり、王や仲間との強い信頼、貴婦人に対する尊敬、恥を避け名誉を重んじる態度など、理想的な騎士道精神が多く描かれています。その一方で、戦闘能力の欠如、堕落した気質、恐怖からの逃走、傲慢な振る舞い、裏切り、女性軽視、恥知らずなど、騎士の理想道徳に悖る言動も描かれています。騎士という立場にも関わらず、逆にその立場を利用し悪事を働いたり、道徳的にも劣っていたりする、そのような騎士社会の現実をうまく表すための手段として、マロリーは政治動乱の最中、犯罪者として牢獄で日々を過ごす中、英語でアーサー王伝説をまとめました。自らの犯罪、政治や戦場の経験、投獄などの経験を踏まえ、当時の不条理や諸行無常な世の中を痛感しつつ、イギリスにおけるアーサー王伝説の傑作を作り上げたのがサー・トマス・マロリーだということをまとめとし、本解説を締めくくります。 |

| 参考文献 |

|

Cooper, Helen, ed. Le Morte Darthur: The Winchester Manuscript. Oxford: Oxford UP, 1998.

Cowen, Janet, ed. Le Morte D’Arthur. intro. John Lawler. 2 vols. London: Penguin, 1969.

Field, P. J. C., ed. Sir Thomas Malory: Le Morte Darthur. 2 vols. Cambridge: D. S. Brewer, 2013.

---. Sir Thomas Malory: Le Morte Darthur: The Original Text edited from the Winchester Manuscript and Caxton’s Morte Darthur. Cambridge: D. S. Brewer, 2017.

Field, P. J. C., ed. with introduction and notes. Sir Thomas Malory: Le Morte Darthur: The Seventh and Eighth Tales.

1977; Indianapolis: Hackett, 2008.

Shepherd, Stephen H. A. ed. Sir Thomas Malory: Le Morte Darthur or The Hoole Book of Kyng Arthur and of His Noble Knyghtes of The Rounde Table. New York: Norton, 2004.

Vinaver, Eugène. ed. The Works of Sir Thomas Malory. 3rd ed. Rev. P. J. C. Field. 3 vols. Oxford: Clarendon, 1990. New York: Norton, 2004.

トマス・マロリー『アーサー王の死:中世文学集I』ウィリアム・キャクストン編、厨川文夫、厨川圭子編訳、東京:筑摩書房、1986年。

―――『アーサー王物語』オーブリー・ビアズリー挿絵、井村君江訳、全5巻、東京:筑摩書房、2004-2007年。

―――『完訳アーサー王物語』中島邦男、小川睦子、遠藤幸子訳、相模原:青山社、1995年。

髙宮利行『アーサー王物語の魅力:ケルトから漱石へ』東京:秀文インターナショナル、1999年。

髙宮利行・松田隆美編『中世イギリス文学入門:研究と文献案内』東京:雄松堂、2008年。

中尾祐治『トマス・マロリーのアーサー王伝説―テキストと言語をめぐって(中部大学ブックシリーズ Acta 3)』春日井:中部大学、2005年。

松田隆美、原田範行、髙橋勇編著『中世主義を超えて―イギリス中世の発明と受容』東京:慶應義塾大学出版会、2009年。

Archibald, Elizabeth, and A. S. G. Edwards. eds. A Companion to Malory. Cambridge: D. S. Brewer, 1996.

Archibald, Elizabeth, and Ad Putter, eds. The Cambridge Companion to the Arthurian Legend. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

Barron, W. R. J. The Arthur of the English: The Arthurian Legend in Medieval English Life and Literature. Cardiff: U of Wales P, 1999, 2001.

Benson, Larry D. ed. King Arthur’s Death: The Middle English Stanzaic Morte Arthur and Alliterative Morte Arthure. Exeter: U of Exeter. 1986.

Clark, David, and Kate McClune. eds. Arthurian Literature XXVIII: Blood, Sex, Malory: Essays on the Morte Darthur. Cambridge: D. S. Brewer. 2011.

Fulton, Helen. ed. A Companion to Arthurian Literature. Malden: Wiley-Blackwell, 2009.

King, John N. “Early Modern English Print Culture.” A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Southern Gate: Blackwell, 2008. 284-92.

Lupack, Alan. The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend. Oxford: Oxford UP, 2005.

Lynch, Andrew. “Malory’s Morte Darthur and History.” A Companion to Arthurian Literature. Ed. Helen Fulton. Southern Gate: Wiley-Blackwell, 2009. 297-311.

McCarthy, Terence. An Introduction to Malory. Cambridge: D.S. Brewer, 1988, 1991.

Parins, Marylyn Jackson. ed. Malory: The Critical Heritage. London: Routledge, 1988.

Reiss, Edmund. Sir Thomas Malory. New York: Twayne, 1966.

Scanlon, Larry. ed. The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100-1500. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

Takamiya, Toshiyuki. and Derek Brewer. eds. Aspects of Malory. Cambridge: D. S. Brewer, 1981, 1986.

Baugh, Albert. C. “Documenting Sir Thomas Malory”. Speculum. 8 (1933): 3-29.

Field, P. J. C. The Life and Times of Sir Thomas Malory. Cambridge: D. S. Brewer, 1999.

Griffith, Richard R. “The Authorship Question Reconsidered: A Case for Thomas Malory of Popworth St Agnes, Cambridgeshire”. Aspects of Malory. Ed. Toshiyuki Takamiya and D Brewer. Cambridge, 1981. 159-77.

Hicks, Edward, Sir Thomas Malory: His Turbulent Career. Cambridge: Harvard UP, 1928.

Kittredge, G. L. “Who was Sir Thomas Malory?”. Studies and Notes in Philology and Literature. Vol. 5. Modern Language Departments of Harvard University. Boston, 1896. 85-106.

Life, Page West, Sir Thomas Malory and the Morte Darthur: A Survey of Scholarship and Annotated Bibliography. Charlottesville: UP of Virginia, 1980.

Matthews, William, The Ill-Framed Knight. Berkeley: U of California P, 1966.

Rhys, John, ed. Sir Thomas Malory: Le Morte d’Arthur, 2vols. London: J. M. Dent, 1906.

Sutton, Anne F. “Malory in Newgate: A New Document”. The Library, 1. 3(September 2000), 243-62.

Wallace, David. “Sir Thomas Malory.” The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100-1500. Ed. Larry Scanlon. Cambridge: Cambridge UP, 2009. 229-42.

Whitteridge, Gweneth. “The Identity of Sir Thomas Malory, Knight-Prisoner”. Review of English Studies. 24(1973): 257-65.

|

|

|

2023年12月3日、「サラセンの騎士パロミデス:キリスト教世界における他者」を掲載いたしました。

2022年11月4日、「『花咲く谷のダーニエル』(デア・シュトリッカー)」を掲載いたしました。

2022年9月26日、「スペインにおけるアーサー王の伝統:中世から『ドン・キホーテ』まで」を掲載いたしました。

2022年3月31日、「『トリスタン』の愛についての一考察」を掲載いたしました。

2020年6月16日、「Prose Brut Chronicle-『散文ブルート』におけるアーサーとその影響-」 を掲載いたしました。

2020年6月16日、「中世仏語ロマンス『Le roman de Silence』(小川真理)」を掲載いたしました。

2020年3月8日、「『ティトゥレル』Titurel―「誠のある真実のミンネ」と明かされない謎―」 を掲載いたしました。

2020年2月25日、「聖杯」 を掲載いたしました。

2020年2月25日、「『トリスタン』(ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク)」 を掲載いたしました。

2019年8月21日、「「アーサー王物語」への神話学的アプローチ―「グラアルの行列」の解釈を例に―」 を掲載いたしました。

2019年5月13日、「『狐物語』とトリスタン伝説、そしてアーサー王伝説」を掲載いたしました。

2018年10月15日、「こんなところでアーサー王伝説に遭遇!」を掲載いたしました。

2018年9月21日、「アニメーションやゲームに登場するアーサー王物語と円卓の騎士について」を掲載いたしました。

2018年9月15日、「<映画の中のアーサー王伝説1> 『スター・ウォーズ』:宇宙版アーサー王伝説 」を掲載いたしました。

2018年8月23日、「円卓」を掲載いたしました。

2018年8月6日、「『アーサー王の死』の著者サー・トマス・マロリーについて」を掲載いたしました。

2017年12月25日、「北欧におけるアーサー王物語」を掲載いたしました。

2016年12月13日、「ジェフリー・オブ・モンマス」を掲載いたしました。

2016年12月8日、「魔法使いマーリン」と「中英語アーサー王ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』」を掲載いたしました。