Prose Brut Chronicle

-『散文ブルート』におけるアーサーとその影響-

高木 眞佐子 (杏林大学教授)

| 【1.極めて多い現存写本――アーサー王実在の史的根拠?-】 |

|

本稿の課題は、『散文ブルート』 (Prose Brut )(別名イングランド年代記)におけるアーサー王伝説とそれが当時の社会にもった意味について、写本研究の成果をも踏まえて考察することにある。

『散文ブルート』は、現存写本数が250程度と多いことから、中世後期のイングランドで「もっとも人気があった」テクストのひとつとされている。(ちなみにチョーサーの『カンタベリー物語』でも現存写本数は83であるから、中世英語の現存写本250は破格の数である。ただし、分類の仕方によって総数は若干異なる。)『散文ブルート』の写本研究は、リスター・マセソン(Lister Matheson)とジュリア・マーヴィン(Julia Marvin)とによって20世紀から21世紀にかけて大きく前進した。マセソンは現存する英語の『散文ブルート』写本の分類を、マーヴィンは英語に先んずる最古のアングロ・ノルマン語写本『散文ブリュ』の校訂版を、それぞれ出版したのだ。 ごく古い時代、たとえば6世紀にはギルダスによる『ブリタニアの破壊と征服』(Gildas, De Excidio et Conquestu Britanniae , 540年頃)、9世紀には『ブリトン人の歴史』(Historia Brittonum , 828年頃)などの年代記があった。しかし、イングランドでアーサー王がプランタジネット王朝の系譜に連なるようになったのは、12世紀にジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth)によりラテン語の『ブリタニア列王史』(Historia Regum Britanniae , 1136年頃)が書かれて以降のことである。この『ブリタニア列王史』を下敷きとして、ヴァース(Wace)がアングロ・ノルマン語の『ブリュ物語』(1155年)を書き、ラッハモン(Laʒamon)が英語の詩『ブルート』(1190-1215年頃)を書いたことはあまりにも有名だ。どちらもアーサー王伝説を文学的主題として定着させた韻文作品として知られる。しかし、中世後期イギリスの読者が、ロマンチックなフィクションではなく、歴史上の王としてアーサー王を広く認知するようになったのは、ヴァースやラッハモンの、物語的な作品の影響ではなくむしろ、流布していた『散文ブルート』の史実的描写の影響によるものだったかもしれない。ちなみに『散文ブルート』におけるアーサー王の記述は、韻文作品に較べると総体的に分量が少なく、実在の場所に立脚した写実的な描写が多く、たとえば戦闘シーンも簡潔である。すなわち感情よりも事実関係を重視し、客観的な歴史的著述としての体裁を保とうとしている印象が強い。 『散文ブルート』は、何世紀にもわたって複数の著者により書き継がれてきた。最古の作品は、宮廷付きの王室文書官によってアングロ・ノルマン語で書かれたらしい。マーヴィンによればこの作者は、『ブリタニア列王史』、ヴァースの『ブリュ物語』、そしてジェフリの流布本に出てくる空想的なエピソードを織り交ぜつつ、アルビオン伝説やトロイのブルータスの漂着からプランタジネット王朝にいたるブリテン島の列王史を書き上げた。執筆に際しては僧侶たちの手助けがあったのかもしれない。できあがった(現存する限りでは)最古のアングロ・ノルマン語の『散文ブリュ』は、1272年のヘンリー3世の死までを扱う年代記となっている。この作品は瞬く間にラテン語、ついで英語に翻訳され、やがて編年史として引き継がれ、時代を下るごとに徐々に書き改められ、異なる作家により新たな史実が書き加えられていった。14世紀以降になると、歴史を書き継ぐ人々も必ずしも宮仕えの文書官ではなくなり、英国の新興階級や裕福な市民となっていった。こうして英語の『散文ブルート』は13世紀から15世紀にかけて「中世イングランドにおいてもっとも人気のある写本」と形容されるほどに多く書写され続け、ついには印刷家ウィリアム・キャクストン(William Caxton)が1480年に『イングランド年代記』(The Chronicles of England )として出版し、それが1482年には版を重ねるにいたったのである。 『散文ブルート』の呼称である「ブルート(Brut)」は、ブリテン島の命名にまつわる神話と関係がある。前段となるアルビオン伝説は、アルビーネ王女を長女とする33人の姉妹たちが悪業の限りを尽くした挙げ句、父王によって島流しにされ、漂着したアルビオン島で悪魔と交わりその子(巨人)を産み落とすというあらすじである。その後、何年も経て、ウェルギリウスの叙事詩で有名なアエネーアース(Aenēās)の子孫、トロイのブルート(ブルータス)が、親殺しの罪で追われるさすらいの戦士として登場し、数々の冒険を重ねつつ女神ダイアナの託宣を受けてこのアルビオン島にやってくる。そして先住の巨人たちを征服し、自らの名前にちなんでこの島をブリテン島と名付けなおし建国の祖となるである。アルビオン伝説とブルートの物語の融合は9世紀にその原型が見られ、『散文ブルート』の系譜に連なる年代記は17世紀にいたるまで、このブルートの物語からはじまるのが定番だった。 こうした叙述で始まる「年代記」が「史実として扱われ・・・」などと聞くと、異様に響くかもしれない。しかし我々は、『散文ブルート』を『日本書紀』に比定し、たとえばアーサー王の事績をヤマトタケルの活躍に比定すれば、この点は多少は理解できるようになると思われる。ただし『散文ブルート』には『日本書紀』とは大いに異なる点もある。それは支配階級であるアングロ・ノルマン人が生み出したこの作品は、一方でより高貴なラテン語に、他方では土着の英語へと、翻訳されつつ引き継がれていったという、民族と言語の問題の存在だ。

写真1: 慶應義塾大学が所蔵する、ウィリアム・キャクストン印刷の1480年The Chronicles of England。奥付の印刷年月日は1480年6月10日。豪華な総革クロスの装丁には、金箔の型押しが施されている。表紙と裏表紙には、19世紀の収集家デヴォンシャー公爵の宝冠図が見られる。

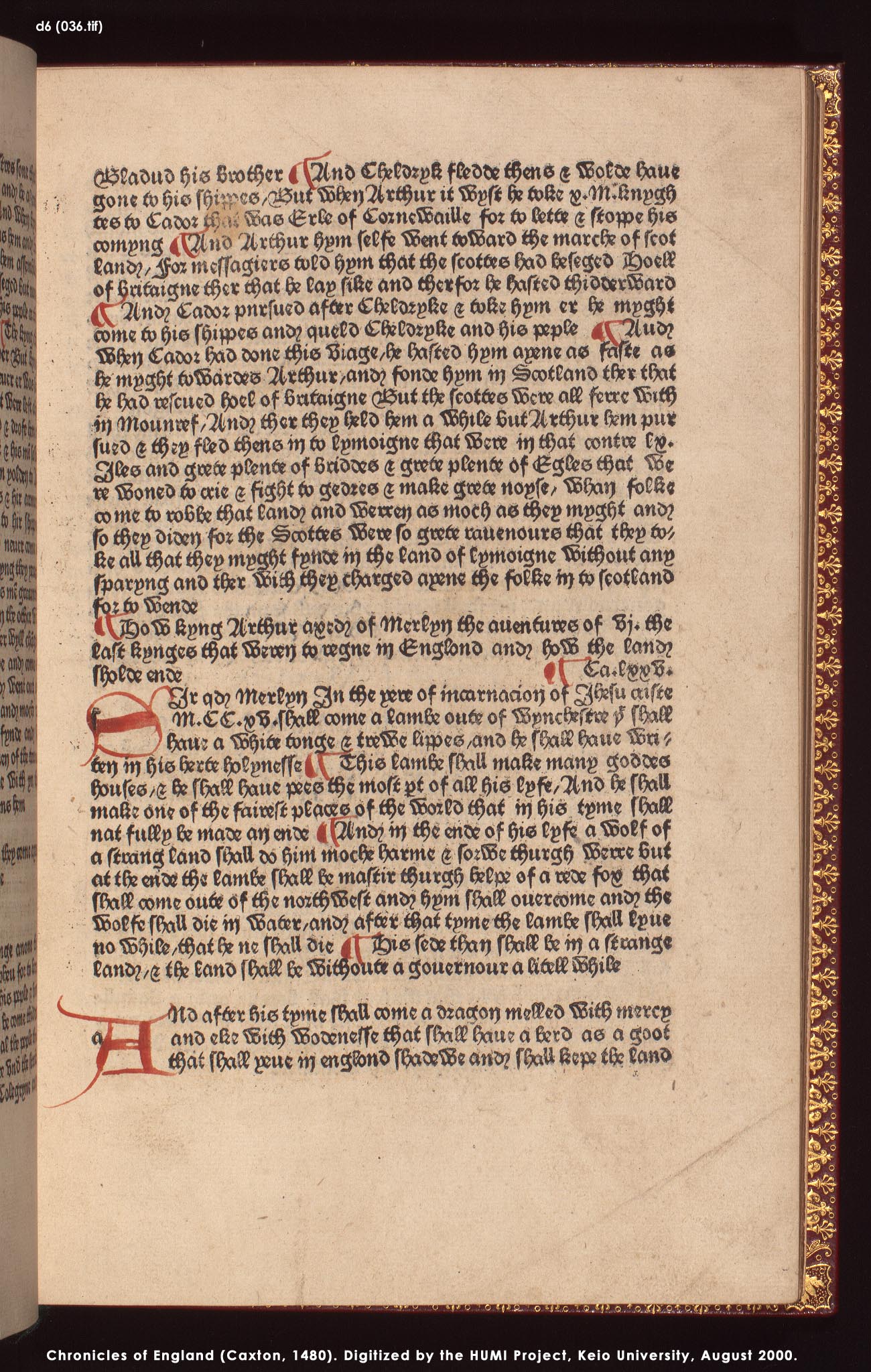

写真2: 慶應義塾大学が所蔵するウィリアム・キャクストン印刷の1480年The Chronicles of Englandの、第36葉ヴェルソ。マーリンの予言がはじまる章。1215年にウィンチェスターからやってくる「白い舌と真実の唇をもつ子羊」とは敬虔なキリスト教徒として知られたヘンリー3世のこと。晩年に彼を脅かす、異国からやってきた狼とは、反乱者シモン・ド・モンフォールを指していると考えられる。また羊を助けた赤い狐とは、「赤い伯爵」と恐れられたグロスター伯クレア家のギルバートのことであろう。 |

| 【2.3つの言語・膨大かつ複雑な写本群】 |

|

先に、『散文ブリュ』または『散文ブルート』の写本にはアングロ・ノルマン語、ラテン語、英語の3言語の版があると書いた。アングロ・ノルマン語の現存写本は50(~55)点、ラテン語の写本は19点、英語の写本は181点知られており、ヴァージョンも多岐にわたる(写本数はマセソンとマーヴィンの調査による)。しかし『散文ブルート』がもつ複雑さはそれだけではない。記述年代の最終年にも、1272年から1419年までと150年もの開きがあるのだ。アングロ・ノルマン語の写本は時代を経るにつれて減りはしたが、1333年頃までは盛んに作成された。そのため、英語の歴史記述の一部についてアングロ・ノルマン語からの単純な翻訳なのか、独自に発展したのか、議論を呼んでいる。またラテン語版にはアングロ・ノルマン語だけでなく、英語版から翻訳されたものもある。つまり『散文ブルート』写本群においては、アングロ・ノルマン語から英語、アングロ・ノルマン語からラテン語、という一方向だけの翻訳関係に留まらず、英語からラテン語への翻訳関係の可能性をも考慮する必要がある。

マセソンによると、『散文ブルート』英語写本は、一般編(Common Version)、長編(Extended Version)、抄訳(Abbreviated Version)、そして異版(Peculiar Version)に分類される。マセソンは、1333年までの記述の一般編の他、1377年、1419年までの記述のものなど、いくつかの歴史のターニングポイントに合わせてそれぞれの写本を分類し、正統に継承された写本の記述のみならず、継承されずに終わった写本の記述にどういう特徴があったのかについても(調査が及んだ範囲で)詳細な情報を提供してくれた。ただ、マセソンの写本の研究手法は、たとえば元々アングロ・ノルマン語版にはなく後世に挿入された、アーサー王の子孫でウェールズの英雄カドワラの記述部分に特定の挿話があるかないか等をピンポイントで照らし合わせて派生を調べる方法だった。主要な派生系統を知るために欠かせない研究手法ではあるものの、全テクストの校合を行った結果の分類ではない点には注意が必要だ。今後研究が進めば、別の分類のほうが適切だという事例が発見されるかもしれない。 |

| 【3.21世紀の大発見-一般編の写本系統は1419年までだった-】 |

|

既に19世紀には、印刷家そしてキャクストン研究者として有名なウィリアム・ブレイズ(William Blades)が、『散文ブルート』英語写本の基本的な写本系統は1419年までの歴史記述だろうという見方を示していた。キャクストンが印刷した『イングランド年代記』には1419年以降1461年までの歴史記述が所収されていたが、同様の部分が同じくキャクストンによる万国史『ポリクロニコン』(Polychronicon , 1482年)第8巻にも印刷されていたからだ。(『ポリクロニコン』とは、ベネディクト会修道士ラノルフ・ヒグデン(Ranulf Higden, 1280頃-1364年) が書いた宗教色の強いラテン語の年代記で、元々は全7巻ある。)キャクストンは『ポリクロニコン』の英訳を出版した際、『イングランド年代記』の最終部分に当たる、1419年から1461年までの歴史記述を『ポリクロニコン』の最終部分に追加し、第8巻として出版したのである。ブレイズはこれに疑いの目を向けた。ブレイズの推察は、1419年から1461年までの歴史記述は、もともとキャクストン自身が独自に編集して『イングランド年代記』の1480年の初版に付け足したものだったに違いない、だからこそ、2年後に出版した『ポリクロニコン』にも同様部分を第8巻に所収するという荒技を了としたのだろう、というものであった。

このブレイズの説は、21世紀に入るまでは『散文ブルート』の主な研究者の間では受け容れられていなかった。20世紀の写本研究では、1419年から1461年までの記述は、『散文ブルート』の写本系統に連なる伝統的なものであろう、とするフリードリヒ・ブリー(Friedrich Brie)や前述のリスター・マセソンの説が有力だったからだ。しかし2011年に、『イングランド年代記』の印刷用原稿である『散文ブルート』の写本がカリフォルニアのハンティントン図書館でダニエル・ウェイクリンによって発見され、1419年から1461年までの歴史記述がこの写本にはないことがはっきりした。これにより、キャクストンが印刷に当たって1419年から1461年までの歴史記述を新たに考案したのだろう、というブレイズ説が今ではほぼ確定的となっている。なお、新たに付け加えられたとみられる1419年から1461年までの歴史記述にかかる印刷用原稿は、未だに発見されていない。(長編(Extended Version)や異版(Peculiar Version)の『散文ブルート』の中には、僅かながら1419年以降の歴史記述を含む写本もあるのだが、系統立てて作成されるほどは定着しなかったようだ。また、初期印刷刊本が写本に書き写される逆転現象も、この時期には頻繁に見られたため、1419年以降の記述を含む現存写本も少なからずあるが、これらは無論、見つかっていない印刷用原稿とは無関係である。) こうして、印刷用原稿として使われた写本がハンティントン図書館で発見されたことにより、『散文ブルート』の校訂版『ブルートまたはイングランド年代記』(The Brut or The Chronicles of England, EETS, Original Seriesの131と136)を出版したブリーや分類学者マセソンらの説は否定されてしまった。このように、『散文ブルート』の写本系統樹構築は容易な作業ではない。一つ一つが膨大な長さの写本だ。『散文ブルート』に限ったことではないが、中世写本研究は、個別の校合の結果得られる新しい知見を共有するごとに、絶えず再構築を余儀なくされる学問分野なのである。 |

| 【4.マーリンの「予言」の体裁で政治プロパガンダを織り込む】 |

|

一般に歴史書は、政治と深く関わる。『散文ブルート』もまた例外ではなかった。『散文ブルート』と政治の深い関わりを示す一例として、テクストへの「予言」の挿入を挙げることができるだろう。この「予言」はもっとも古いアングロ・ノルマン語の写本にはなかったが、1307年から1333年までの事績が加わった写本から見られるようになったものだ。「予言」は16世紀になってから、「マーリンによる、ジョン王に続く6人の王の予言」(‘Merlin’s prophecy of the six kings to follow John’)という名で単独の作品としても知られるようになった。神秘主義的で黙示録のような呪文めいた言葉に満ちており、ジェフリ・オブ・モンマスの「マーリンの予言」を彷彿とさせるが、実際は12世紀のジョン・オブ・コーンウォール(John of Cornwall, 12世紀神学者、生没年不詳)による作品の影響を受けて、独自に発展したとみられている。『散文ブルート』完成版においてはアーサー王の事績の前半部分に挿入された。

「予言」との体裁はつけられているものの、実際には既に起こったことを書いてある筈だから、これが含まれている写本がどの王までの予言を含むかを調査すれば、未だに不明点や疑問の多く残る写本の年代成立を知る有力な手がかりが得られると考えられる。しかし、『散文ブルート』研究で、どの写本にどのような「予言」が含まれるかを網羅した研究には、残念ながらまだ定説がない。今後の進展が期待される分野である。 1419年までの記述のある『散文ブルート』の一般編(Common Version)においては、『イングランド年代記』に所収されたのと同じ、16世紀にまで引き継がれた「予言」の「完成版」がみられる。未来のイングランドの終焉がどういう形でもたらされるのかを、若き王アーサーがマーリンに質問し、これをきっかけに、魔術師マーリンが口を開く。魔法使いは、プランタジネット家の6人の王を6匹の獣になぞらえて、「終末のイングランドを支配する6人の王」の治世の終焉(つまり1415年当時)をおどろおどろしく予言してみせる。マーリンによれば、ヘンリー3世(治世1216年-1272年)は羊、エドワード1世(治世1272年-1307年)はドラゴン、エドワード2世(治世1307年-1327年)は山羊、エドワード3世(治世1327年-1377年)はイノシシ、リチャード2世(治世1377年-1399年)は「鉛の足」を持つ羊、ランカスター朝の始祖ヘンリー4世(治世1399年-1413年)にいたってはモグラというありさまだ。王を取り巻く諸侯たちも、軒並み動物に喩えられている。モグラの治世に、イングランドは裏切りと奸計によって崩壊する。この「予言」は『散文ブルート』一般編(Common Version、1419年以降の成立)の第75章に挿入された。ちなみに16世紀のラファエル・ホリンシェッド(Raphael Holinshed, 1529年-1580年)の年代記にもこの「予言」への言及があり、シェークスピアは史劇『ヘンリー4世』の中で、パーシーの息子ホットスパーに「モグラとアリと夢人マーリン」と、まさにこの「予言」を汲んだ台詞を言わせている。 『散文ブルート』の「予言」は読み進むにつれ随所に反復される。例えばエドワード2世(治世1284-1327年)の事績の中でもマーリンは再び登場し、太陽や星々の動きについて不気味な予言を繰り返し、予言の獣が実在のどの人物に対応し暗喩がどの史実に対応するのかまで解き明かしてみせる。予言者マーリンに与えられた役割は、歴史を前進させる装置であり、それはジェフリ・オブ・モンマスの時代から引き継がれた伝統的な役割でもあった。黙示録的言辞には、単純化した政治的なものの見方を民衆に扇情的に訴えかける力があり、マーリンはその案内役だった。『散文ブルート』のマーリンの「予言」は、親しみやすさと怖いもの見たさとを併せ持ち、15世紀の読者には容易に浸透したことが類推できる。他ならぬアーサー王が、マーリンの口を開かせる舞台装置になっているということは、歴史記述を重んじる政治家や扇動家にとって、アーサー王に権威の象徴としていかに高い利用価値があったかという証左でもあるだろう。 |

| 【5.『散文ブルート』の記述におけるアーサー】 |

|

ここで、『散文ブルート』の記述に出てくるアーサー王その人の事績を確認しておきたい。ウーサーの息子で若干15歳で国王となったアーサー王は、サクソン人との戦いに明け暮れている。マーリンの予言により、国の運命を知ったアーサーは、その後もアイルランドやスコットランドの平定に奔走している。アイルランドとの戦闘の合間に、アーサーは、コーンウォール伯カドーの従姉妹であり手塩にかけて育てられたグンノール(Gunnore)と結婚する。アイルランドを平定し、なおも進軍するアーサー王の強さはローマにまで届く。一方で臣下を思いやるアーサーは全ての騎士が平等になるようにとの意図から、円卓を創らせる。

次にアーサーはフランス征服へ向かい、フロロ王との対決に臨む。一騎打ちの場面ではフロロがアーサーの額に一撃を加え、アーサーは窮地に陥るが、力を振り絞って名刀タブルン(Tabourne)を振りかざし、見事にフロロを討ち取る。こうしてフランスの影響下にあった土地を全て掌中に収めたアーサー王は、その後9年間大陸を治めているが、ある時思い立ってブリテンに戻り、家臣たちに豪華な褒美を与え15日間続く宴を催すこととなる。 その祝宴の3日目に、ローマから、ルシウス皇帝の使いだというきらびやかな装束の者が12人やってきて、貢ぎ物を要求する旨の手紙をアーサーに渡す。無礼な要求にいきり立つ家臣をアーサー王はなだめ、使者を丁重に扱う一方で、皇帝宛には果たし状の返事を書いて持たせる。ルシウス皇帝の宮殿とアーサー王の宮廷との双方で戦いの準備が進み、アーサーは信頼するモードレッドと妻のグンノールに留守を万事任せ、大軍を率いてサウサンプトンの港から大陸のアルフルールへと出航していく。大陸に到着したところで、有名な巨人退治の挿話が挟み込まれる。巨人の名はディナブス(Denabus/Dinabus)、彼にさらわれた娘はブリテンのホーエルの従妹エレイン(Elyne/Eleyne)、対決場所はスペインのベルナール山(mounte of seint Barnard/Bernard)である。 ケイ(Kay/Key)とベディヴェア(Bedwere/Bedewere)がベルナール山へ偵察にやって来た時、エレインは既に死んで葬られていた。嘆き悲しむ乳母は、エレインの悲惨な最期を二人に打ち明ける。これを聞いて義憤に駆られたアーサーは巨人の元へと乗り込み、見事エレインの仇討ちを果たす。討ち取られた首をみた人々は歓呼の声を上げアーサー王を称える。 この挿話の後、本題のルシウス皇帝とアーサー王との大合戦の模様が描かれる。アーサー王は軍を鼓舞する勇猛な演説を行い、両軍はその直後激しく激突する。戦闘後、死屍累々の戦場で息絶えているルシウス皇帝が発見されるが、誰が皇帝を討ち取ったかは分からずじまいである。ルシウス皇帝の遺体を丁重にローマに送り返したアーサーは、「これ以上の貢ぎ物はないだろう」とローマを挑発する。その後もアーサーは快進撃を続けとうとうローマまで征服してしまうが、その頃本国ブリテンで裏切り者のモードレッドが怪しい動きを見せはじめていたのであった。 アーサーがいない間に我が物顔に振る舞いはじめたモードレッドはついに、お后グンノールを寝取ったばかりか敵方に寝返って、アーサーを追い落とすための援軍を集めはじめる。慌ててブリテンに戻るアーサーだが、ガウェインをはじめ多くの優れた騎士を失い旗色は良くない。戦闘は膠着状態に陥る。アーサーの帰還をヨークで仄聞したグンノールは、羞恥と恐怖の余り、お付きの者4人だけを連れてカーレオンで隠遁生活を送るようになる。アーサーとモードレッドの血みどろの戦いはアーサーの勝利で決着するが、アーサーも致命傷を負う。紀元後566年にアヴィオン(アヴァロン)に運ばれたアーサー王の生死は、今日にいたるまで分からずじまいである。アーサー王の事績は、「ブリトン人たちはアーサーが別の地で生きておりいつの日かまたブリテンを征服すると信じている、これはアーサーの死は疑わしいと考えるマーリンの予言である」、という記述で締めくくられる。なおアーサー亡き後、王位を継承するのはコンスタンティンである。 英文『散文ブルート』は、ジェフリ・オブ・モンマスの枠組みをよく押さえている一方、史実として齟齬がないように、人名や地名を無難に変更し、随所につじつま合わせをも行っている点は見逃せない。ファンタジー的な要素は極力排除したものの、巨人退治のエピソードはアーサー王を代表する逸話で欠かせなかったのだろうか。しかしその割に、舞台をモン・サン・ミシェルではなく、あえてスペインのベルナール山、とジェフリ・オブ・モンマスの伝統とは違う場所にした理由も気にかかる。このように、典拠とした作品と照らし合わせると意図が不明な変更点が時折見られるのも、英文『散文ブルート』をひもといていく過程での魅力のひとつである。 次の項では、『散文ブルート』にみられる-比較的短いが中心的な-ローマ征服のエピソードに焦点を当ててみたい。あのサー・トマス・マロリーも『散文ブルート』の存在を知った上で『アーサー王の死』第二話となる「アーサー王と皇帝ルシウスの物語」を書いたと考えてほぼ間違いはない。しかしマロリーはあえて『頭韻詩アーサーの死』(Alliterative Morte Arthure )を種本として用いた。そのマロリーが意図したものにもっとも近い『アーサー王の死』の写本成立から15年余り、印刷家ウィリアム・キャクストンの介入により、ローマ征服のエピソードの問題は、さらに複雑になっていく。 |

| 【6.ウィリアム・キャクストンと『散文ブルート』-サー・トマス・マロリー『アーサー王の死』(1485)への影響】 | |

|

『散文ブルート』という呼称自体与えられたものであるが、印刷業者ウィリアム・キャクストンはこの作品に『イングランド年代記』という別の名称を出版することにした(1480年、1482年)。しかもキャクストンは、『アーサー王の死』(Le Morte Darthur , 1485年)をもその数年後に刊行したため、テクスト間に実に興味深い相互浸透が発生したのである。

マロリーが複数の物語からなる『アーサー王の死』を獄中で書いたのは1470年頃とされるが、2番目の物語である「アーサー王と皇帝ルシウスの物語」は、種本である『頭韻詩アーサーの死』(Alliterative Morte Arthure )を少し読みやすく書きあらためた程度のものであった。ユジェヌ・ヴィナーヴァ(Eugène Vinaver)はこの物語をキャクストンが印刷の際に大幅に書き換え縮めたと主張し、その是非を巡って大論争が巻き起こったこともある。今日ではヴィナーヴァの主張通り、書き換えたのはキャクストンであり、のみならずキャクストンは書き換えにあたって自身が出版した『イングランド年代記』を種本としたことが定説となっている。『頭韻詩アーサーの死』のあまりに冗漫な詩体を短くしたかったという審美的な理由を強調する学者もいる。しかし実のところ、真相はもっと複雑だったようだ。 キャクストンにしてみれば『散文ブルート』は既に有名で、しかも、当該のエピソードは自分が出版した『イングランド年代記』の中でもよく知られている、アーサーのローマ征服と完全にオーバーラップしている。「少々手を加えたい」というのは、編集者にとってはあらがいがたい誘惑だったことだろう。もちろん、広義にはロマンスの系譜に連なるマロリーの原作をより年代記に引き寄せた編集方針に沿って書き換えた、とも解釈できる。 書き換えの際に参照されたのは、写本の『散文ブルート』、印刷本の『イングランド年代記』いずれにおいても第80章から第86章に当たる、アーサー王と皇帝ルシウスの対決を主題とした記述である。マロリーによる記述の中で、『散文ブルート』と同じ場面が扱われており、しかも『散文ブルート』にしか出てこないモチーフがあった場合、キャクストンはそうしたモチーフを自分が書き換えたテクストに注意深く付け加えたと見られる。 こうした改変の背後に見られる動機はもちろん、『散文ブルート』の人気の高さである。サー・トマス・マロリーの著作といえども、何世紀も受け継がれた『散文ブルート』の力強い記述の前には妥協を余儀なくされた。キャクストンはマロリーの記述と『散文ブルート』の記述との齟齬が最小限にとどまるように、同じ内容にするか、それが無理ならば上手にカムフラージュし、著者の元々の意向とはまったく異なる大幅な書き換えを断行したのである。 キャクストンは、『イングランド年代記』または写本の『散文ブルート』を種本にしつつ「アーサー王と皇帝ルシウスの物語」の印刷用原稿の改変を行った(彼のゴーストライターがいた可能性もある。そう思われる根拠は、本稿の【小さいながら大きな違い:「e」と「o」】で示す。)。これを前提に、キャクストンが『アーサー王の死』に寄せた前書きを改めて読むと、きわめて興味深い。キャクストンは半分自分の「罪」を告白しているようにも読めてくるからだ。諸侯に説得されて渋々ながら『アーサー王の死』の印刷に着手した時の様子をキャクストンは長々と述懐する。

極めて注意深く言葉を選んでいるものの、下線部をよく読むと、キャクストン自身も『散文ブルート』を利用してアーサーとルシウスの物語を書き換えたことを否定はしていないことが分かる。まず、「アーサー王およびその騎士たちに関して何ら記載していない年代記がいくつかある」という主張の展開の不自然さに注目して欲しい。 当時は年代記が隆盛となっていた時代で、『散文ブルート』以外にも様々な系統から派生した大部な年代記が存在し、確かにそのうちのいくつかはアーサー王の実在に否定的であった。たとえばラノルフ・ヒグデンの『ポリクロニコン』の中には、アーサー王の史実性に厳しい疑惑の目を向けている記述が存在する。引用中の会話は架空のものだと捉えられがちだが、年代記の中にアーサー王を歴史的に否定する記述もあるからこの印刷は引き受けられない、とキャクストンが諸侯に主張したという証言は重要だ。実際に「高貴な方々」に一度はそう主張し、『アーサー王の死』の(出版よりむしろ)編集を拒んだ可能性もある。これが第一番目の疑惑である。 当時イングランド国内でアーサー王の英雄としての人気は極めて高く、多くの人々にとってアーサー王が歴史上の人物ではないなどという声はとうてい受け入れられるものではなかっただろうし、もちろんこうした「歴史派」の人々にとって、アーサーが実在した明白な証拠は『散文ブルート』の歴史記述にあっただろう。まして、アーサー王の史実性を否定する者を「無知の大馬鹿者」などと呼んではばからない高貴な人々にとって、『散文ブルート』の記述はまさにアーサー王の史実性を担保するものだと映っていたとしてもおかしくはない。しかしキャクストンは上記引用文中で、これら高貴な人々が年代記『散文ブルート』に基づいてアーサー王の史実性を主張した、などとは一切述べていない。これは実は不自然なことであり、なぜなのか考えてみる価値があるだろう。『散文ブルート』に基づいて、マロリーの著述を書き換えたのがキャクストンだった、という前提に立ってみれば、キャクストンは直接の種本である『散文ブルート』に注目が集まることを避けたかったからではないか? これが第二番目の疑惑である。実際前書きにおいてキャクストンは、『アーサー王の死』を出版するに至った経緯を長々と述べているにもかかわらず、『散文ブルート』にはまったく言及していない。そして数ある「年代記」の中でもアーサー王の史実性を否定する年代記のみに言及する。実際は、アーサー王の事績にも否定的な見解を持つ人々は『散文ブルート』にすら否定的だったのかもしれない。しかし、キャクストンを説得した諸侯は、あくまでもアーサー王を歴史的な存在として提示することにこだわったということであれば、キャクストンの奇妙な説明もつじつまは合う。いずれにせよ、書き換えをしたキャクストンは、『散文ブルート』に言及してはまずいと考え、これへの言及を意識的に避けたのではないだろうか。 以下、上記二つの疑惑をまとめて推理してみよう。「アーサー王およびその騎士たちに関して何ら記載していない年代記がいくつかあるではないか、と主張する人々がおります」という記述にキャクストン流の、最大の言葉のトリックが隠されているのではなかろうか。ここでキャクストンは、自分は乞われるままに『散文ブルート』に従って編集はしたけれど、そもそもの歴史記述が疑われているのは自分のせいではない、と一種の責任逃れをしているようだ。「アーサー王について書かれた書物はすべて架空の話にすぎない」とは、アーサー王を堂々と歴史として扱っている『散文ブルート』に対する、キャクストンによる精一杯の、ささやかな告発の言辞だったのかもしれない。なぜなら、『散文ブルート』をマロリーを書き換えるための種本として使ってしまったという新しい「罪」はもちろん隠しておく必要があったが、その歴史記述自体が虚構だという「罪」までキャクストンが負ういわれはないからだ。 そうしつつ、『散文ブルート』の記述を鵜呑みにしている一部の盲目的なファンに対して「これを歴史として信じていない人も大勢いる」という警告を暗に発しているのだと考えるのは、うがちすぎだろうか。自分がマロリーの書き換えを通して『散文ブルート』の信憑性を高めるような印象操作を裏でやっていながら、それは秘密にせざるを得なかったと考えれば、上記の言辞の真の意味は恐らく、――ごく婉曲ながら――歴史的根拠に乏しい『散文ブルート』に追随した書き換えをしてしまった自分自身の「罪」の告白だったことが理解できるのではないだろうか。 これが当時のキャクストンにできた、ぎりぎりの懺悔だったのではないか。上記の引用からも、キャクストンは一読者として、常にアーサー王の実在性に懐疑的で、客観的な立場をとり続けていたと思われ、『散文ブルート』の記述を鵜呑みにしてはいなかったことは明白である。つまりキャクストンの本音は、「編集者として『散文ブルート』を使って書き換えを行ってしまったのは自分の本意にはそぐわないことでしたが、より歴史的な信憑性の高いアーサーについて読んでみたい、という皆様のご要望に沿うように仕方なく行いました。」といったようなところだったのではないか。そうとは具体的に言えない中、精一杯差し障りのない範囲で言い訳を述べようとして上述のような表現になったのではなかろうか。 さらに、マロリーが底本として使った写本についての説明においても、キャクストンは「トマス・マロリー卿がフランス語の数冊の書物から選び、英語に翻訳した写本」とのみ述べており、マロリーの英語の種本、とりわけ『頭韻詩アーサーの死』についてはとぼけている。これもうっかりミスとは思えない。仮にマロリーが『頭韻詩アーサーの死』も使用したことが分かってしまったら、印刷した、アーサーとルシウスの物語はマロリーが元々書いたものとだいぶ違うことが簡単にばれてしまうし、場合によっては顧客からの問い合わせも想定しなければならない。そうした面倒を避けるためにキャクストンは巧妙にも、マロリーの種本は「フランス語の数冊の書物」だった、と事実を曲げて言い抜けたのだと思われる。かろうじて、「アーサー王と皇帝ルシウスの物語」の種本もマイナーなフランス語の作品であるという風に見せかけているというわけだ。 つまるところ、キャクストンは書き換えを行いつつ、冗長な言い抜けによりこれを覆い隠すことで、『散文ブルート』のアーサーに関する歴史的な記述の威信を守り、マロリーの描いたアーサー王世界の信憑性を高める作業に貢献したわけである。キャクストンの一連の行動は、『散文ブルート』の伝統が連綿と築いてきたすさまじい政治の力を感じさせる。元々、『散文ブルート』が建国神話兼歴史書として何百年も政治権力に利用されてきた重みがあったからだろう。 |

| 【7.小さいながら大きな違い:「e」と「o」】 |

|

また、次の例からはアーサー王伝説がともすれば政治権力と実際に結びつき、人心をミスリードする危険な道具になりえたことが再認識されよう。チューダー朝の成立とともに誕生し、人々に愛されたマロリーの『アーサー王の死』は、『散文ブルート』が引きずっていた政治プロパガンダの要素を受け継ぎ、より洗練させるという一面も持っていたのである。以下にその顕著な例を紹介しておきたい。

ローマ征服へ向かう途上、船上でアーサーは夢を見る。この「アーサーの夢」に登場するドラゴンと熊(bear)との戦い、そしてドラゴンの敗走は、アーサーの治世の没落を予見させるものとして、ジョフリ・オブ・モンマス以来引き継がれてきた伝統的なモチーフであった。ところがキャクストンが書き換えたテクストの中では、熊(bear)がイノシシ(boar)に置き換えられている。僅かひとつの文字を置き換えただけのことであるが、これは、政治が物語に介入した顕著な例である。(ちなみに、『散文ブルート』に「アーサーの夢」のエピソードは出てこないが、アーサーがサウサンプトンから大陸のアルフルールへと航海する記述は出てくる。)アーサー王が見た不思議な夢の夢解きに呼ばれた賢者は、明らかにマーリンを思い起こさせる。元々は王国の没落を意味していた不吉な悪夢が、「e」を「o」に変える微小・姑息な改変によってイノシシ(boar)の敗走とドラゴンの勝利を暗示する吉夢に解釈されるようになったのは、明らかに1485年のヘンリー・ボウフォトとリチャード3世との対決の勝利者を効果的に示すためであった。天下分け目のボズワースの戦いにおいて、イノシシの旗印はリチャード3世、ドラゴンの旗印はヘンリーだったからだ。 『散文ブルート』のマーリンの「予言」を知っている読者であれば、予言に出てくる実在架空を織り交ぜた獣の暗喩には敏感だっただろう。だから読者は、アーサー王の夢においてドラゴンとイノシシの戦闘のイメージが示された時点で、反射的にドラゴンをヘンリーに、イノシシをリチャードに見立てたことだろう。それにとどまらず、ヘンリーのことを、アヴァロンから蘇ってきたアーサー王の再来と結びつけた筈である。それこそが、編集者がこの一連の手の込んだ書き換えで意図した最終結果だったのかもしれない。こうしてキャクストン版『アーサー王の死』は、チューダー朝の始祖ヘンリー7世と結びつけられ、同時に政治プロパガンダの書という汚名も着せられることになったのである。しかし、これはキャクストンという一印刷家の一存でできた、または彼が望んで行った改変だっただろうか。そのような体裁を保っているとはいえ、政治的圧力がこの小さな書き換えの背後にあったであろうことは想像に難くない。 キャクストンによる『アーサー王の死』中の「アーサー王と皇帝ルシウスの物語」の書き換えは、『散文ブルート』との関連性において重要だが、文学的歴史的な解釈のみが問題なのではない。書き換えられたアーサー王のローマ征服の物語はチューダー朝の成立と深く関わり、政治的な観点からも読み解くべき問題を多く含む、極めてきなくさいテーマなのである。 付記: キャクストンが『アーサー王の死』をチューダー朝ヘンリ7世称揚のために制作したのだとすれば、前述の『散文ブルート』を使用した書き換え問題について、キャクストンから『散文ブルート』の名は口が裂けても出せなかったことだろう。なぜならキャクストン版『散文ブルート』の奥付には、ヘンリー・チューダーが対戦を挑んだ相手、ヨーク朝最後の王、リチャード3世の兄であるエドワード4世の御代を称える文言があまりにも赤裸々に記されていたからだ。キャクストンはブルゴーニュにいた時からヨーク朝のマーガレット(エドワード4世の妹、リチャード3世の姉)をパトロンとし、ウェストミンスターでもその重臣たちに極めて懇意に仕えていた。その事実から考えれば、チューダー朝の御代に変わってもキャクストンがチューダー朝の王室向けの印刷出版の仕事を精力的に続けられたのはほとんど奇妙とさえ言って良いだろう。『散文ブルート』を利用したことへの沈黙を守ったことにより、キャクストンは(アーサー王の生まれ変わりとしての)ヘンリー・チューダーの威信を守っただけではなく、自らの保身にも成功したのかもしれない。 |

| 【8.後世への影響】 |

|

以上紹介してきたように、『散文ブルート』というこの複雑かつ大量の読み物は、まるで絡まり合った蛇のように得体の知れない謎に満ちている。この絡まり合った蛇体をほぐして論理的な説明を与えるには、今後の研究の発展をまつ必要がある。確かなのはそれが、中世後期英国の人々を引きつけてやまない、歴史的読み物として魅力があったということである。

マーヴィンによれば『散文ブルート』の原型を作り上げたアングロ・ノルマン語の書き手は、〈諸侯を庇護し王国に平和と繁栄をもたらし、強きをくじき弱きを助く理想的な王像を描く一方で、残忍、傲慢、邪悪な王は破滅に向かう〉という因果応報的な面を打ち出してもいた。アーサー王こそは、王の中の王たる理想像であったことは言うまでもない。 『散文ブルート』はチューダー朝においても継承された。リチャード・グラフトン(Richard Grafton, 1506/7年頃または1511年-1573年)が1548年に出版したエドワード・ホール(Edward Hall, 1497年-1547年)の年代記、ラファエル・ホリンシェッド (Raphael Holinshed, 1529年-1580年)が1577年に出版した2巻本の年代記は、どちらも『散文ブルート』の内容を継承していることで知られている。当時『散文ブルート』の記述は歴史としての価値を失っていく途上にあったが、虚構に満ちた寓意的な王像は、庶民に必要とされる様々な王のステレオタイプを生き生きとした筆致で提供した。しかし理想像すぎて面白みに欠けるアーサー王はスペンサーの『妖精女王』を最後に人気を失っていき、シェークスピアらの劇作家によっても、人間味溢れる、癖のある他の王たちが史劇の題材として盛んに取り上げられるようになった。そしてエリザベス朝時代が過ぎると、『散文ブルート』は、暗黒の中世における途方もない歴史の作り話という文脈以外では人々に思い出されることも少なくなり、アーサー王とともに長い眠りにつくのだった。 |

| 【文献案内】 |

|

校訂版<Prose Brut> ・Brie, Friedrich W. D., ed. The Brut or The Chronicles of England. London: Oxford University Press、1906 and 1908. EETS OS 131 and 136 reprinted as one volume in 2000. ・Marvin, Julia, ed. The Oldest Anglo-Norman ProseBrut Chronicle. Woodbridge: Boydell and Brewer, 2006. <Le Morte Darthur > ・Field, P. J. C., rev. The Works of Sir Thomas Malory. Vol. 1. Eugène Vinaver, ed. Oxford: Clarendon, 1990. 参考文献・参考URL ・Daniel Wakelin. “Caxton's Exemplar for the Chronicles of England?” The Journal of the Early Book Society for the Study of Manuscripts and Printing History14 (2011): 55-83. ・Field, P. J. C. “Caxton’s Roman War.” Arthuriana 5.2 (1995): 31-73. ・Gransden, Antonia. Historical Writing in England II c. 1307 to the Early Sixteenth Century. Oxon: Routledge, 1996. ・Hellinga, Lotte. Texts in Transit: Manuscript to Proof and Print in the Fifteenth Century. Leiden: Brill, c.2004. ・Marx, William and Raluca Radulescu, eds. Readers and Writers of the Brut. Special issue of Trivium 36 (2006). ・Marvin, Julia. The Construction of Vernacular History in the Anglo-Norman Prose Brut Chronicle: The Manuscript Culture of Late Medieval England. Woodbridge: Boydell and Brewer, 2017. ・Matheson, Lister. “Printer and Scribe: Caxton, the Polychronicon, and the Brut.” Speculum 60 (1985): 593-614. ・-----. The Prose Brut: The Development of a Middle English Chronicle. Tempe, AZ: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1998. ・Moll, Richard J. Before Malory: Reading Arthur in Later Medieval England. Toronto: Toronto UP, 2003. ・Smallwood, T. M. “The Prophecy of Six Kings.” Speculum 60 (1985): 571-92. ・Takagi, Masako and Toshiyuki Takamiya, “Caxton Edits the Roman War Episode: The Chronicles of England and Caxton's Book v,” in The Malory Debate: Essays on the Texts of Le Morte Darthur. Bonnie Wheeler, Robert L. Kindrick, and Michael N. Salda eds. Cambridge: Brewer, 2000. pp. 169-90. ・____. “Caxton’s Revision of Le Morte Darthur: The Tudor Propaganda and Self-Filling Political Prophecy.” Poetica 77 (2012): 61-77. ・中島邦男・小川睦子・遠藤幸子、訳『完訳 アーサー王物語』上 サー・トマス・マロリー著 相模原:青山社、1995年.(※ 1967年出版のヴィナーヴァによる校訂本第二版に基づく。) ・厨川文夫・厨川圭子、編訳『アーサー王の死』中世文学集Ⅰ T. マロリー著、W. キャクストン編 東京:筑摩書房、1995年. Pp. 8-11より引用。 ・高木眞佐子「印刷家ウィリアム・キャクストンの政治意識―『イングランド年代記』刊行をめぐって」『続 剣と愛と―中世ロマニアの文学』研究叢書40 中央大学人文科学研究所編,東京:中央大学出版部,2006年.pp. 41-67. ・髙宮利行「Ⅰ-13 年代記」『中世イギリス文学入門-研究と文献案内』髙宮利行・松田隆美編 東京:雄松堂出版、2008年.pp. 127-31 (※ 『散文ブルート』に対応する訳語は「散文の『ブルート年代記』Brut Chronicle」となっている。) ・バーバー、リチャード『アーサー王-その歴史と伝説』髙宮利行訳 東京書籍、1983年(※ ただしこの作品で扱われている『ブルート』はラッハモンの韻文作品のみを指す。『散文ブルート』は扱われていない。) Malory Project |

|

|

2023年12月3日、「サラセンの騎士パロミデス:キリスト教世界における他者」を掲載いたしました。

2022年11月4日、「『花咲く谷のダーニエル』(デア・シュトリッカー)」を掲載いたしました。

2022年9月26日、「スペインにおけるアーサー王の伝統:中世から『ドン・キホーテ』まで」を掲載いたしました。

2022年3月31日、「『トリスタン』の愛についての一考察」を掲載いたしました。

2020年6月16日、「Prose Brut Chronicle-『散文ブルート』におけるアーサーとその影響-」 を掲載いたしました。

2020年6月16日、「中世仏語ロマンス『Le roman de Silence』(小川真理)」を掲載いたしました。

2020年3月8日、「『ティトゥレル』Titurel―「誠のある真実のミンネ」と明かされない謎―」 を掲載いたしました。

2020年2月25日、「聖杯」 を掲載いたしました。

2020年2月25日、「『トリスタン』(ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク)」 を掲載いたしました。

2019年8月21日、「「アーサー王物語」への神話学的アプローチ―「グラアルの行列」の解釈を例に―」 を掲載いたしました。

2019年5月13日、「『狐物語』とトリスタン伝説、そしてアーサー王伝説」を掲載いたしました。

2018年10月15日、「こんなところでアーサー王伝説に遭遇!」を掲載いたしました。

2018年9月21日、「アニメーションやゲームに登場するアーサー王物語と円卓の騎士について」を掲載いたしました。

2018年9月15日、「<映画の中のアーサー王伝説1> 『スター・ウォーズ』:宇宙版アーサー王伝説 」を掲載いたしました。

2018年8月23日、「円卓」を掲載いたしました。

2018年8月6日、「『アーサー王の死』の著者サー・トマス・マロリーについて」を掲載いたしました。

2017年12月25日、「北欧におけるアーサー王物語」を掲載いたしました。

2016年12月13日、「ジェフリー・オブ・モンマス」を掲載いたしました。

2016年12月8日、「魔法使いマーリン」と「中英語アーサー王ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』」を掲載いたしました。