『狐物語』とトリスタン伝説、そしてアーサー王伝説

高名康文(成城大学教授)

| 【1.『狐物語』の成り立ちと同時代に流行した文学作品】 |

|

12世紀末から13世紀の中葉にかけて北フランスに成立した『狐物語』は、動物を主人公とする物語群である。今日、それらの作品は「枝篇」と呼ばれているが、30作弱の長さのまちまちな枝篇は、それぞれ異なる作者によるものと考えられている。主人公のルナール狐が、ライオンのノーブル王の宮廷で、狼のイザングランを始めとする動物の諸侯と繰り広げる紛争が、大半の枝篇の主題になっている。

リュシアン・フーレが1914年に出版した論文[1] で提示した、この作品の推定年代は今日では疑問視されているが[2] 、成立順序についてはおおむね定説として受け入れられている。本稿では、フーレが『狐物語』の中で最初に成立したと考えた枝篇(第II-Va枝篇[3] )、初期枝篇の最後に書かれたと考えた第I、Ia、Ib枝篇(IaとIbがIの続編になっている)、中期枝篇と考えた第XI枝篇と第XVII枝篇、後期に分類した第XIII枝篇について扱う。 狐ルナールと狼イザングランの紛争が、この作品群の中心テーマである。その根本的な理由となったイザングランの妻エルサンとルナールの情事は、第II-Va枝篇に描かれて、後期に成立したと考えられている枝篇に至るまで絶えず言及され、あらゆる作品の通奏低音になっている。イザングランや、その仲間の動物たちは、王の諸侯会議での裁判や、偶然での出会いなど、あらゆる機会を利用して、狼が寝取られ亭主にされたことの仕返しを狐に対してしようとする。ルナールは、悪知恵を働かせて、王に取り入ったり、騙してかえって酷い目にあわせたりして、危機から逃れる。 この物語の源泉については、口承により伝わった民話と、文字に書き記されて伝承された文学作品の両方があると考えられている。『狐物語』の枝篇の中には、糞尿譚に堕するような話も含まれており、民間の口承のみから伝えられてきたような話もモデルになっていることは確かなことである。一方、動物寓話や同時代の文学作品の影響もみることができる。アイソポス(イソップ)による動物の寓話は、古代から演説における例え話の材料として用いられてきた。古代のパエドルス、バブリオス、中世初期のアヴィアヌスによって中世に伝わったものが、修道院や教会における説教に用いられ、10世紀にはロムルスのラテン語による集大成が作られた。フーレは、そのような伝統から12世紀に成立した聖職者批判の書『イセングリムス』が『狐物語』の直接の源泉になっているとしたが、イソップにもある「狐とカラス」や「獅子の分け前」から想を得ているエピソードもあることを考えれば、『狐物語』は動物寓話の伝統と重層的に繋がった物語であるといえる。

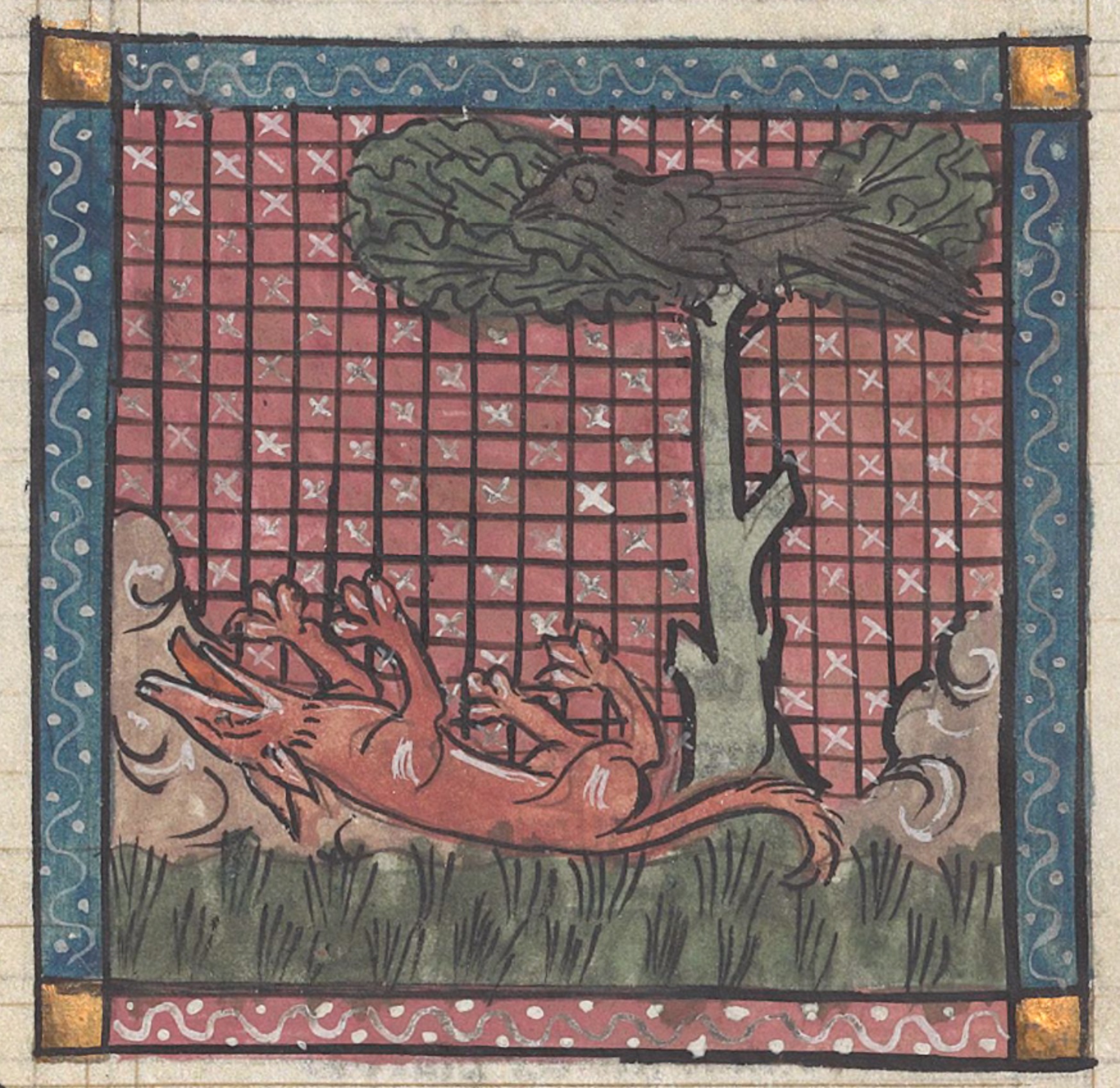

ルナールとチェスラン(烏)のエピソードの部分に描かれた細密画(フランス国立図書館fr. 1580写本第48葉表、Source gallica.bnf.fr / BnF) さらに、これが本稿で注目するところなのだが、当時流行していた俗語(公式の言語であったラテン語に対して、すなわちフランス語)の、『狐物語』とは性質を異にする物語作品の影響も指摘できる。このことは、エルサンとルナールの情事を描く第II-Va枝篇のプロローグで語られていることを読めば明らかである。 みなさん、あなた方はこれまでに語り部たちから たくさんの話をお聞きになったでしょう。 たとえば、パリスがヘレナを奪った話や その後ひどい目にあって苦労した話など。 また、ラ・シェーヴルの作ったトリスタンの話も、 —この人は物語でも武勲詩でも、なんでも 作るのが上手な人で、トリスタンの 身に起こった話も彼の手になるものです。— その他の話もあちこちで聞かれたことでしょう。 けれども、ルナールとイザングランの間で かくも激しく、かくも長く続いた 争いのことは 聞かれたことがないでしょう。(白水社版『狐物語』、p.7) ここには、まず武勲詩と「トリスタン物語」(トリスタンの物語には様々なバージョンがあるので、トリスタン伝説に基づく物語の全般を、このかっこを使って表すものとする)のトリスタンの名が見える[4]。また、パリスがヘレナ(古ギリシャ:ヘレネー)を奪った話とあるのは、『トロイア物語』を始めとしたトロイア戦争を扱った物語のことである。1160年代に流行した、古代を舞台とする物語群に属しているが、それらは今日「古代物語」と呼ばれている。時代順にいえば、11世紀末に出現する武勲詩、古代物語、「トリスタン物語」の順で、トマやベルールの『トリスタン物語』は、『狐物語』の初期枝篇の前後に成立したと考えられている。 以上のように、トロイア戦争についての物語とトリスタンの物語を引き合いに出すことで、第II-Va枝篇のプロローグは、これから語るルナールとイザングランの戦いは、それらにも増して激しく長く続くと言っているわけである。『狐物語』に初めて接する人が素直にこれを聞けば、英雄によって犯された姦通が原因で起こった国をあげての紛争が悲劇的に語られることを予想することだろう。トロイア戦争とは、女神たちの諍いに発した経緯の中で、トロイアの王子パリスがスパルタの王妃ヘレナを誘拐してわがものとしたことから生じた、トロイア軍とギリシア軍との戦いである。その結果、トロイアは滅亡に至る。トリスタンとイズー(英:イズールト)の不倫の恋は、マルク王(英:マーク王)の宮廷に大騒動をもたらし、恋人たちは悲劇的な死を遂げる。ところが、そのような悲劇的な物語だろうという予想は、いざルナールとイザングランの戦いの内容を聞くとたちまちに裏切られることであろう。ルナールはずる賢い狐、イザングランは強いが間抜けな狼、ルナールと不倫を犯すエルサンは、尻軽の雌狼に過ぎないからである。『狐物語』では、同時代に流行していた物語の筋や登場人物に自分の作品を重ねあわせることで、わざと不協和音を作り、喜劇的な効果を生み出すという手法が繰り返し使われることがあるが、このプロローグはその典型例ということになる。 |

| 【2.『狐物語』第II-Va枝篇、第I枝篇とトリスタン伝説、アーサー王伝説】 | |||||||||||||||

|

ルナールとエルサンの姦通が描かれた最初の枝篇(第II-Va枝篇)では、その後半にこの姦通を巡るノーブル王の宮廷での裁判が描かれる。この作品と、その続編の第I枝篇は、ルナールとエルサンをトリスタンとイズーの戯画にしたてあげているように考えられるが、そのことを説明するためには、物語の筋を説明しなくてはならないだろう。

ルナールとエルサンの「姦通」の事情は少々複雑である。イザングランの留守中にその巣穴を訪れたルナールが、エルサンに誘われるようにして関係を持つが、帰りがけに家を荒らして子狼たちに乱暴を働き小便をかける。(それは、動物の「マーキング」を描いているという解釈が説得力をもつと思われる。)乱暴について子狼たちから説明をうけたイザングランは妻を問い詰める。エルサンは情事については否定して、家を荒らしたルナールに対して一緒に仕返しをしようと言う。ある日ルナールを見つけて2人で追跡をするうち、イザングランが道を逸れてしまう。ルナールは巣穴に逃げこむが、これを追ったエルサンの大きな体が入口で挟まり身動きがとれなくなってしまう。そこを、ルナールがどこからか出てきて再び現れ、エルサンは背後から犯されてしまう。イザングランはエルサンが否定する情事ではなく、子狼たちへの乱暴と巣穴の入口での強姦を王に訴えるのである。第II-Va枝篇の裁判では、ルナールがいないところでイザングラン夫妻による訴えがなされる。諸侯の評定の結果、ルナールは聖遺物に手をおいて無実であることの宣誓をするべしとの決定がなされる。宣誓に先立って、イザングランは聖遺物に不正を仕込む。それに気がついたルナールが、その場から逃亡をして、居城のモーペルチュイ(写本によってはマルクリュ)に命からがら逃げ込むというのがこの枝篇の結末である。その続編として成立したのが第I枝篇「ルナールの裁判」である。ここでは、イザングランをはじめとする諸卿が再びその場にいないルナールを訴える。 これらの枝篇でエルサンは、自分の身の潔白を証明するために宣誓をすることを提案している。すなわち、第II-Va枝篇では、子狼たちの情事に関する報告を聞いたイザングランが非難するのに対して、「誓いでも、盟神探湯(くがたち)でも/させてくれるなら、誓って言うわ、/もし身の潔白を証明できなかったら、/火あぶりになろうと、絞首刑になろうと/かまいやしない、と。」(白水社版『狐物語』、p.19)と述べる。さらに、第I枝篇において、もしルナールとエルサンが姦通を犯しているのであれば、ルナールばかりではなく、その場にいるエルサンもまた責められるべきだという議論を聞いたエルサンは、自分の罪を否定して以下のように述べる。 「【前略】 ルナールさんと私の間には、 どんなかたちであれいっさい なんの関係もないのですから。 たとえ火の中水の中、盟神探湯(くがたち)だって受けて見せますわ。 でも誰方も信じてくださらないのなら このあわれな不運な女の身の潔白の証明など なんの価値がありましょう。 あがめ奉る諸聖人と救い主の 御名にかけて申しますが、ルナールさんは 私に対して、母親にするようなこと以外 いっさい何もいたしておりません。 【中略】 聖母マリア様に誓って私は、 淫らな振る舞い、はしたないこと、つまり 修道女様がなさらないようなことは 何もした覚えはございません」(白水社版『狐物語』、p.137-138) エルサンは、修道女がしないようなことはしないと言っているが、残念ながらいつの世にも貞潔の誓いを破って罪を犯す修道女もいる。それは極めて例外的なことだろう。しかし、噂好きな人はそのことを一事が万事のこととして語るだろうし、噂話から想像力を膨らませる人もいるだろう。すなわち、彼女は、ルナールとは関係を持っていないと言っているように人びとに思わせながら、その実そのようなことは言っていないのである。このように、多義的にとることができる宣誓は、「曖昧な宣誓(le serment ambigu)」と呼ばれる。 ところで、『狐物語』の第II-Va枝篇が成立したとされている1174年頃においては、曖昧な宣誓といえば、ベルールの『トリスタン物語』でのイズーの宣誓が、物語の聴き手には思い出されたことであろう[5] 。この物語のモロワの森の恋人たちのエピソードからブランシュランドの誓いまでの筋は以下の通りである。トリスタンとイズーは、モロワの森で逃亡生活を送るうち、かつて舟の上で誤って飲んだために三年彼らを支配した媚薬の効果から解放される。イズーはマルク王に許されてそのもとに戻る一方、トリスタンは追放されて離ればなれになる。王は、モロワの森に二人の住処を覗きに行った際に、二人の間に偶々置かれていた剣を見たために、二人の無実を信じている。しかし、王妃を疑う臣下の声が強く、結局イズーは誓いをたてさせられることになる。ブランシュランドという場所で宣誓に証人として立ち会うことになったのがアーサー王と円卓の騎士の一行である。(ここで、ベルールの作品はアーサー王伝説との接点を得る。)その際イズーの使いからメッセージを受けたトリスタンは、宣誓の当日、ハンセン氏病にかかった乞食の姿に変装して、ブランシュランドの手前にあるマール・パという沼にやってくる。王妃は衆目の集まる中、乞食姿のトリスタンに頼んで、彼に背負われて向こう岸に渡る。裁判の場で、彼女が誓って述べた言葉は、「この世にあるすべての聖遺物にかけて、/今しがた駄馬のかわりをつとめ、/浅瀬の向こうに運んでくれた癩病み、/それに我が夫のマルク王以外に、/いかなる男も我が股の間に入ったことなし。」(ベルール「トリスタン物語」、『フランス中世文学集1』、p.256-257)であった。 ベルールの『トリスタン物語』に登場するアーサー王と円卓の騎士は、最初からイズーに同情的に描かれているが、そのような姿勢は、第II-Va枝篇のノーブル王の姿を思い起こさせる。イザングランの訴えを聞いた王は、「うつむいて/くすくすっと笑いました。」(白水社版『狐物語』、p.99)と描写されている。なぜエルサンは一人でルナールの家に行ったのか、イザングランが見ているところでルナールがことに及ぶなどありえないだろう、と述べて訴えを引っ込めさせようとする。恋愛沙汰で自分の臣下が罰されることは望んでいないのだ。 ノーブル王は寛容な方でありましたから、 情事如きで訴えられた者が 自分の法廷にて悪し様に扱われるのを なんとしても許すわけにいきませんでした。(『狐物語』、p.100) さらには、以下のようにも述べている。 「ルナールがエルサンを愛していたが故のことであれば、 その分、彼の罪も軽かろうというものじゃ。 愛ゆえにそちを間男にしたとしても、 ルナールは立派な臣下であることにいささかも変わるところがない。」(『狐物語、p.101) ライオンのノーブルは、恋に寛容な王なのである。それが、自分に関わることでなければ、であるが。続編の第I枝篇「ルナールの裁判」の冒頭で、イザングランがルナールのことを再び訴える場面においても、王は、今日の王侯貴族はみな間男をされているのだから、本気で怒って騒いでいると恥になるだけだと述べて最初はとりあおうとしない(白水社版『狐物語』、p.135)。  ノーブル王の宮廷(フランス国立図書館fr. 1580写本第55葉表、Source gallica.bnf.fr / BnF) 以上に述べた、『狐物語』と「トリスタン物語」の類縁性のうち、エルサンとイズーの関係はともかく、ノーブル王とアーサー王については牽強付会に思われたかもしれない。また、「トリスタン物語」との結びつきについても、たしかに第II-Va枝篇のプロローグでは、この物語についての言及があるとはいえ、エルサンがイザングランに宣誓を提案することぐらいにしか関連が指摘できないともいえるだろう。ところが、姦通を巡る裁判を再びとりあげた第I枝篇の作者は、エルサンに、イズーと同様の曖昧な宣誓を行わせた。これは、第II-Va枝篇の宣誓の提案にパロディーを読み取ってのことと考えられる。『狐物語』は、その後もこのようにして、トリスタン伝説およびアーサー王伝説との結びつきを強めていく。そのことを以下に観察しよう。

|